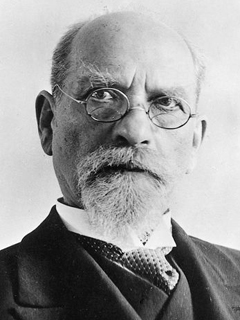

Die Wurzeln von Bourdieus Habituskonzept in der Phänomenologie Edmund Husserls

pp. 75-89

in: Alexander Lenger, Christian Schneickert, Florian Schumacher (eds), Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus, Berlin, Springer, 2013Abstract

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Wurzeln des Bourdieu'schen Habitusbegriffs in der Phänomenologie Edmund Husserls anhand aktueller Forschungsfragen verständlich zu machen. In kaum einer sozialwissenschaftlichen Debatte wird darauf verzichtet, erfolgreiche Theorien mit dem Verweis auf mangelnde Originalität abzuwerten, was Bourdieu zu Recht als "akademische Variante des dem konservativen Denken teuren ‚nichts Neues unter der Sonne"" (Bourdieu 2001 [1997]: 79) kritisiert. Dabei wehrt er sich gegen den häufig vorgebrachten Vorwurf, zentrale Konzepte aus den Werken anderer Theoretiker lediglich übernommen zu haben. Besonders in den kritischen Texten zu Bourdieus Theorie im angloamerikanischen Raum ist diese Argumentation vorzufinden (vgl. Kauppi 2000: 48). Obgleich Bourdieu Quellen oft nicht sehr konkret nennt, macht er doch grundsätzlich kein Geheimnis daraus, dass die Entwicklung seiner Konzepte innerhalb der Logik des französischen wissenschaftlichen Feldes interpretiert werden muss.