Herrschaft (domination) und Macht (pouvoir)

pp. 118-124

in: Gerhard Fröhlich, Boike Rehbein (eds), Bourdieu-Handbuch, Stuttgart, Metzler, 2014Abstrakt

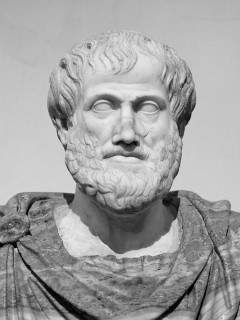

Der Herrschaftsbegriff ist ideengeschichtlich von Beginn an immanent mit Sozialität verwoben. Aristoteles etwa unterscheidet Herrschaft unter Gleichen von der Herrschaft unter Ungleichen und bindet diese Unterscheidung an die Überlegung, »ob die jeweils Betroffenen in ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Erreichung eines (von ihnen erstrebten oder für sie allen guten) Zieles gleich oder ungleich sind« (Schwemmer 1995, 93). Dabei ist dann die griechische polis ein Beispiel einer Herrschaft unter Gleichen, während die Beziehungen zwischen Vater und Kind, Mann und Frau, Herr und Sklave eine Herrschaft unter Ungleichen bezeichnen. Für alle Herrschaftsbeziehungen gilt aber bei Aristoteles, dass einerseits gerade durch Herrschaftsbeziehungen ein gemeinsames Ziel oder Gut realisiert werden kann und dass sie andererseits Bestandteil einer kosmischen bzw. natürlichen Ordnung sind.